1. 500원과 500엔

1990년대, 대한민국의 500원 주화와 일본의

500엔 주화의 지름이 같고 무게도 비슷해서

일본 자판기에 500원 주화를 넣으면 500엔

으로 인식하는 문제가 있었다. 이 현실판

돈버그를 이용하면 500원을 써서 음료수를

뽑고도 4000원 어치인 400엔이 거슬러

나오는 리얼 창조경제가 발생하는 것이다.

소문이 점점 퍼져, 한국인들은 500원 주화를

잔뜩 챙겨 일본에 가 이득을 챙겼고, 일본인들도

한국의 500원 주화를 구해와서 500원을 500엔

으로 둔갑시키는 사례가 늘어났다.

이러한 악행의 대응으로 초반엔 자판기의 동전

판별 기능에 무게인식을 추가하는 방법을 썼다.

500원 주화가 500엔 주화보다 무거웠기 때문이다.

하지만, 범죄조직을 중심으로 500원 동전에

손상을 가해 무게까지 비슷하게 만들어 사용

하는 우회수법이 생겨, 이 대응은 물거품이

되고 말았다.

해당 조직은 결국 통화위조의 혐의로 재판을

받았으나, 2002년 1월 11일 대법원에서 이

행위가 통화위조죄에 해당하지 않는다는

판결을 선고 받았다.

https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2000%EB%8F%843950

요약하자면, 주화에 약간 손상을 가했어도 500원

주화의 가치가 변할 정도는 아니라서 500엔 주화로

사용하기 위해, 새로운 화폐를 만들어 낸 것이라고는

볼 수 없다는 것이다.

그러나 해당 주화를 이용해 자판기에 500엔으로

사용한다면, 그것은 절도죄 및 사기죄에 해당된다.

일본 정부는 사건의 발단이 된 한국의 500원 동전을

교체하여야 한다고 주장했다. 사건 당시 일본의

언론들은 한국의 500원 주화가 일본의 500엔을

모방해 만든 것이라고 주장했지만, 500원의 발행

결정시기는 1981년 1월 8일으로 일본의 500엔

주화 발행의 각의 의결일인 1981년 6월 30일보다

빠르다는 것이 밝혀지는 바람에, 일본 측은 울며

겨자 먹기로 2000년부터 신권 500엔 주화를

유통하기 시작했다.

(순서대로 500엔 구권과 신권)

한동안은 구, 신권 500엔 주화를 모두 쓸 수

있는 자판기가 많아서 2009년 까지는 이

창조경제가 통하곤 했었다. 하지만, 현재는

대부분의 자판기가 신권 전용으로 바뀌면서

이러한 짓이 막혔다.

즉 아직도 되는 줄 알고 500원 주화를 일본 자판기에

넣으면 기분 좋게 기부 할 수 있다는 말이다.

2. 돈을 사용하는 동물

지금까지 자연 속에서 돈을 사용하는 동물이 관찰된

적은 없다. 하지만 원숭이와 같이 일부 지능이 높은

동물에겐 돈의 기본 개념을 가르치는 게 가능하다.

예를 들어 이 실험에선 두 원숭이가 돌을 화폐로

사용해 음식을 받을 수 있었다. 그런데 왼쪽

원숭이에겐 오이를 주고 오른쪽 원숭이에겐

맛있는 포도를 주자 차별을 느낀 원숭이는...

연구원에게 오이를 던져 분노를 표출했다.

또 하나의 실험에선 수컷 원숭이가 돈으로 음식을

구매하지 않고, 암컷 원숭이에게 지불한 후 성관계를

맺는 광경이 포착되었다고 한다. 그 후 암컷들은

그 돈으로 음식을 샀다. 이 실험에 의해 인간을

제외한 동물 최초의 매춘 행위가 기록되었다.

3. 재벌 노숙자

2011년 9월 22일 인천 중부경찰서는 51세의

남성에게서 1000만원 상당이 들어있는 돈 가방을

잃어버렸다는 신고를 받았다. 여기서 밝혀진 재밌는

사실은 그 남성은 노숙자였고, 돈 가방을 들고

다니며 베개로 썼다는 것이다.

http://www.cstimes.com/?mod=news&act=articleView&idxno=53363

이 노숙자는 50대의 독신 남성인데, 선친에게

물려받은 토지 보상금이 50억 원에 달했고,

그중 은행에만 30억 원 정도를 예치하고 있었다.

매월 은행 이자만 1,400만 원 가량을 받는다고 한다.

이유는 알 수 없지만 그는 집도 사지 않았고,

호텔과 모텔 등에서 잠을 자는 생활을 하다가

답답해 노숙 생활을 시작한 것으로 전해지고

있다. 그는 신체도 정신도 건강한 사람이었다.

보통 사람이었으면, 그 돈으로 집도 사고 결혼도

해서 여유롭게 살았겠지만, 그는 유랑이 좋아

떠돌아다닌다고 말했다.

4. 상위 1%

http://www.hani.co.kr/arti/international/globaleconomy/778856.html

현재 세계 상위 1%의 부자들은 나머지 99%의 모든

재산을 합한 것보다 훨씬 더 많은 부를 가지고 있다.

더 놀라운 사실은 세계 최상위 부자 8명이 전 세계

인구의 소득 하위 50%에 해당하는 36억 명의 재산과

같은 규모의 부를 소유하고 있다는 것이다.

달리 생각해 이 8명의 희생으로, 하위 50%의

사람들은 모두 세계에서 평균적인 삶을 살 돈을

받을 수 있다. 하위 1%의 사람에겐 49% 만큼을

주고 2%에겐 48%... 이런 식으로 말이다.

5. $

세계에서 가장 많이 이용되는 화폐 기호는 달러 기호인 $ 이다.

초록: 달러를 화폐로 사용하는 나라

연두: 미국 달러를 화폐로 사용하고 있는 나라

빨강: 과거에 달러를 사용하던 나라

미국을 비롯해, 뉴질랜드, 싱가포르, 호주,

자메이카, 캐나다, 홍콩, 등 수많은 나라가

달러 사인을 사용한다.

심지어 브라질의 헤알(R$)과 멕시코의 페소(Mex$)

등 달러를 화폐로 사용하지 않는 몇몇 나라도 돈의

기호로 $를 사용한다.

그런데 아무도 이 기호의 정확한 유래를 모른다.

가장 유력한 설 중 하나는 바로 스페인의 페소에서

기원했다는 것이다. P와 S를 겹쳐 쓴 모양이 $라는 것.

또 “United State”의 약자인 US에서 U와 S가

합쳐졌다는 가설도 있다.

6. 독일의 초인플레이션

제 1차 세계대전 이후 독일의 인플레이션이 얼마나

심각했냐면, 불과 3년 만에 물가가 무려 1조 배나

올랐다고 한다. 감자 한포대를 사려면 지폐를 트럭을

이용해 옮겨야 했을 정도라고...

돈의 가치는 휴지조각보다도 못해져서, 땔감을

돈 주고 살 바엔 지폐를 땔감으로 쓰는 게 더

이득이었고, 벽지를 사느니 지폐로 벽을 도배할

정도였다.

이에 관련된 한 이야기가 있다.

옛날 독일에 한 형제가 있었다. 형은 열심히 일해

꼬박꼬박 저축해 두었고, 동생은 집에서 술이나

마시며 빈둥빈둥 놀고 있었다. 그런데 1차 세계

대전 이후 초인플레이션이 터졌고, 형이 모아둔

돈은 쓰레기가 되었다.

다행히 동생이 마시고 모아 둔 술병의 값어치가

높아 형제는 생계를 유지할 수 있었다고 한다.

인생은 어떻게 될지 모르니, 열심히 술을 마시자는

훌륭한(?) 교훈이 담긴 이야기다.

7. 여성화

한국의 5만원권 지폐는 대한민국

최초의 여성 모델 지폐가 아니다.

비록 원화는 아니지만, 진짜 최초는 한국은행 개갑

100환 지폐이다. 이 여성 모델은 당시 조폐공사에서

근무 했던 직원이다. 퇴직 후 상사가 아들과 함께

오라고 불러서 갔더니 사진을 찍었고, 얼마 안가

자신이 지폐에 등장해서 놀랐다고 한다.

이 100환권 지폐는 1962년 5월 16일 등장한 이후

한 달도 지나지 않은 6월 10일에 시행된 긴급통화

조치로 인해 휴지 조각이 되어 흑역사가 되었다...

하지만 현재 시세로 새 것일 경우 100만 원 이상으로

거래된다.

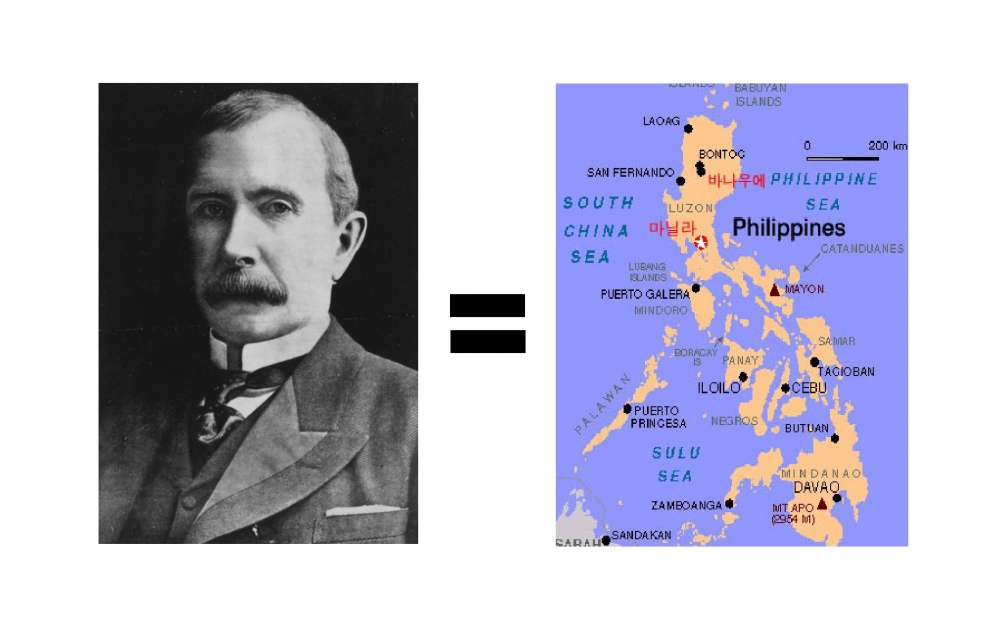

8. 역사상 최고의 부자

역사상 최고의 부자 록펠러(1839~1937)

록펠러는 미국의 석유 사업가로 오하이오스탠더드

석유회사를 설립하여 미국 내 정유소의 95%를

지배하였다.

그의 재산을 지금 수준으로 환산하면 무려 3360억

달러이며, 원화로는 400조원 정도이다. 이 돈은

빌게이츠 재산의 4배가 넘으며, 필리핀의 1년간

총 GDP를 조금 넘는 수준이다.

한 사람의 재산이 한 국가가 1년 동안 창출한

부가가치를 뛰어넘었다는 소리다. 참고로 필리핀의

GDP는 30위로 나름 중상위권의 경제력을 갖춘 나라다.

그런데 역대 세계 최고의 부자가 “만사 무사”라는

설도 있다. 만사 무사는 서아프리카 말리 왕국의

제 9대 왕으로 1312년부터 1335년까지 24년간

말리의 왕으로 재위했다.

한번은 그가 이집트에 11톤의 금을 뿌리는 바람에

이집트의 금값이 12년간 폭락했다고 한다. 그의

재산은 현재 가치로 약 4000억 달러(455조 원)

으로 추정된다.

9. 북한과 볼보 자동차

1970년대 초반은 북한 경제의 황금기로 불린다.

당시 북한 광업에서 이익의 가능성이 높게 점쳐졌고,

스웨덴에서는 북한의 광산 채굴권에서 나올 많은

수익을 기대하면서 일부 기업이 북한과의 교역을

시도했는데,

그 중 하나가 고급 승용차 기업인 볼보(VOLVO)이다.

볼보사는 1974년 1,000대의 144GL 모델을

북한에 빌려줬고, 북한은 구리 및 아연을 팔아

대금을 갚으려 했는데... 그 광물들의 가격이

폭락해서 갚을 수 없는 상황이 되고 말았다.

사실상 1000대의 자동차를 훔쳐낸 것이다.

북한이 연체한 금액은 물가상승률과 이자를

감안해 무려 27억 스웨덴 크로나이며,

한화로 환산시 3300억 원이다.

북한은 얼마 전 까진 돈을 갚으라는 볼보사의

항의를 쿨하게 무시해왔으나, 2017년에

웬일로 채무상환의 가능성을 시사했다.

https://www.rfa.org/korean/in_focus/food_international_org/ne-jw-05052017143543.html

약속을 지키지 않는 국제적 통수꾼 이미지 탓에

외자유치에 어려움을 겪는 북한이 달라진 태도를

보이려는 듯하다. 그러나 정작 볼보 측은 상환

가능성에 대해 크게 기대하지 않고 있음을 내비쳤다.

이건 2011년에 찍힌 영상인데, 부품 수급이 막힌

1974년 모델을 40여년 이상 굴렸다는 게

볼보사든 북한이든 대단한(?) 점이다.

2016년 평양의 스웨덴 대사관은 북한이 대금을

지급하지 않았다는 사실보다 40여년 동안

50만 km를 달린 볼보 144모델의 내구성에

더 놀랐다는 내용을 트위터에 올렸다.

(북한 조롱과 동시에 자국 기업 자랑...)

10. 땡전

땡전 한 푼 없다고 말할 때의 땡전은 무엇일까?

바로 이 당백전이다. 당백전은 상평통보 100배의

명목 가치로 통용시키기 위해 주조된 조선 후기의

화폐이다. 그런데 상평통보의 무려 100배 가치인

이 당백전이 왜 땡전이냐 하면은...

1866년, 당시 조선 정부는 흥선대원군의 세도 정치

하에서 실추된 왕실의 권위를 회복하기 위해 많은

재원이 필요했다. 그래서 비상 대책으로 만들어진

것이 바로 이 당백전이다. 당백전의 실질가치는

상평통보의 5~6배에 지나지 않는데 명목가치를

100배라고 하여 만드는 방식으로 화폐주조차익,

전문 용어로 시뇨리지(Seigniorage)를 얻으려는

계획이었다.

시뇨리지를 간단히 설명하자면, 만원을 찍는데

비용이 2천원이 든다고 가정해보자. 그럼 만원권

하나를 찍을 때 마다 정부의 입장에서는 8천원의

이득을 볼 수 있다.

흥선대원군은 반년만에 1,600만냥 값어치의

당백전을 주조하여 일시적으로 이득을 보기는

했다. 이미 유통되던 상평통보의 총액은 약

1,000만냥이었다. 즉 시장에 기존의 1.5배에

해당하는 자금이 풀린 셈인데... 흥성대원군은

실물경제는 그대로인 상황에서 화폐만 불어나면

어떤 사태가 터지는지 몰랐다.

결국 시장경제는 큰 혼란에 빠져 버렸다. 화폐가치의

하락에 따라 물가는 폭등하였고, 상인들은 당백전의

사용을 꺼려해 물물교환을 하기 시작했다.

당백전의 가치가 얼마나 형편없었는지 다시 백성들은

땅돈이라고 불렀으며, 여기에서 땡전이라는 말이

나오게 되었다. 지금도 자주 쓰이는 “땡전 한 푼 없다.”

는 말은 이 망할 당백전 한 개조차 없을 정도로

가난하다는 뜻이다.

참고로 30여년 뒤 고종이 이 백동화로 똑같은 짓을

한번 더 하면서 조선 경제는 그야말로 시궁창이

되어버렸다. (경제 살린다고 만든건데 경제를 박살...)

'낙서장' 카테고리의 다른 글

| 우주에 관한 10가지 사실들! (0) | 2019.10.29 |

|---|---|

| 세계에서 가장 단어가 많은 언어들.jpg (0) | 2019.10.29 |

| 중국인을 짱깨라고 부르면 안되는 이유.jpg (0) | 2019.10.28 |

| (박정희 대통령 40주기 기념 ) 세계가 인정한 박정희 (0) | 2019.10.28 |

| 공포의 IMF시절 뉴스.JPG (0) | 2019.10.28 |